日々アップデートが繰り返される

インターネット広告業界を牽引するGoogle。

そのGoogleの広告における新たな運用指針として、

MUGENが発表されました。

初めてこの名前を聞いた時、

弊社名インフィニティ(=MUGEN?)エージェントとの

ただならぬ親和性を感じ、勝手にテンションが上がりました。

さて、

MUGENは過去の運用指針である

Hagakure、GORINの正統進化系と言えそうです。

本記事では、

GORINとの違いはどこなのか、今後のアカウント運用はどのように行うべきなのか

などについて解説していきます。

1. MUGENを簡単にまとめると

1-1. Googleの新しいフレームワーク

MUGENは、

Google広告のアカウントにおけるビジネス成長を目的とした運用指針です。

Hagakureでは広告パフォーマンスの土台を築くアカウント構成、

GORINでは「ユーザーが求めた情報を正しく・適切なタイミングで届ける」

ための諸設定を推奨していました。

どちらも、CPAの最適化によって集客効果を感じてもらう、

(→Google広告にもっとお金を使ってもらう)ことが

目的だったように思います。

対して、MUGENの目的は、

ビジネスの成長と価値あるインプレッションの拡大とされています。

広告の最適化を行った後は、

拡大、成長するフェーズだぞ(→Google広告にもっとお金を使いましょう)

というメッセージ性を感じます。

具体的にどう成長、拡大していくのか見てみましょう。

1-2. 未開拓のユーザーにリーチを広げる

これまで、

リスティング広告で最も重要視される指標はCPAでした。

商品の購入やリードの獲得の単価を抑え、

広告の費用対効果を上げれば「良い成果」と見なされるのが

一般的なキャンペーン内容でした。

※今でももちろん重要な広告の評価指標です

一方、

近年インターネット広告市場の急拡大の裏返しとして、

競合他社の広告出稿量も増え、殊に検索広告では

クリック単価が少しずつ高くなっていることも事実です。

このままでは、

キーワードに対する入札競争が更に激化して、

パフォーマンスを出すのが難しくなりそうです。

しかし、

PCよりスマートフォンからの検索が多くなった現在、

ユーザーの瞬間的なニーズから生まれる多彩な検索クエリが

増え続けています。

そういったクエリを発掘し、

「価値あるインプレッションの拡大」が出来れば

コンバージョンを更に増やせる余地があります。

そして、

未開拓の商材ターゲットにリーチできれば、

当然ビジネス拡大に貢献できるものと考えられます。

2. MUGEN発表までの経緯

2-1. Hagakure

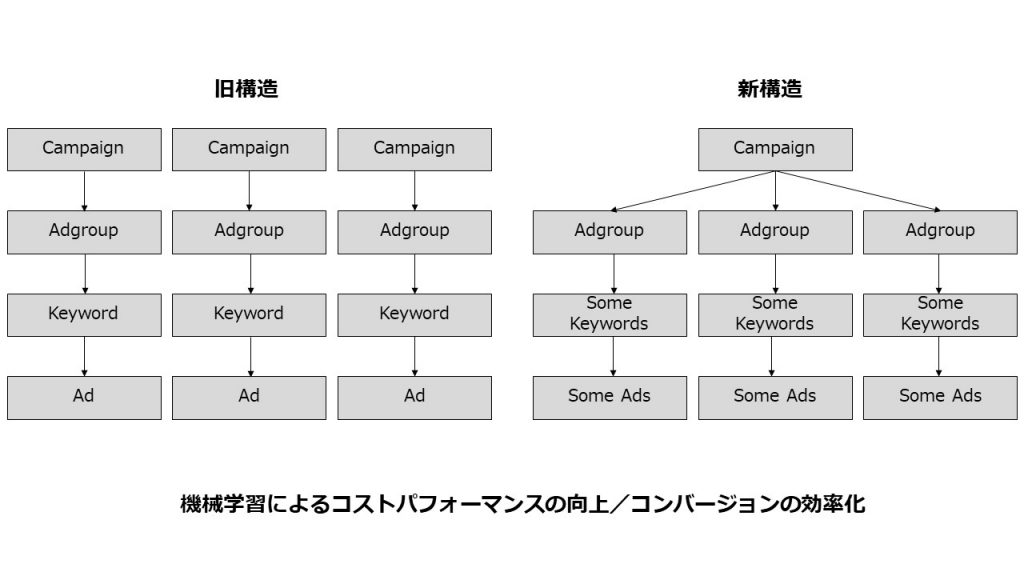

Hagakure以前のアカウント構成は、

「1広告グループ-1キーワード-1広告文」のように

アカウント内の要素をとにかく詳細に管理する手法が

良いとされていました。

当時は、

Google AdWords(現・Google広告)の機械学習機能が未発達で、

手動でのコントロールが推奨されていたのです。

しかし、

この管理方法は、キャンペーンごとにクエリ情報が分散し、

最適化を図りにくいというデメリットも

併せ持っていました。

管理する広告グループが増えることで、運用者の作業時間の多くが、

入札調整などの細かいタスクに

費やされてしまうという問題もありました。

そこで、

自動最適化の発達とともに推奨され始めたのが「Hagakure」です。

モチベーションが類似するユーザーへのキーワードを広告グループにまとめ、

予算管理を分けて行う特別な理由がないキャンペーンもまとめることで、

データを集積し最適化をかけやすくしました。

2-2. GORIN

Hagakureの発表から約2年後、

続いてGORINというフレームワークが生まれました。

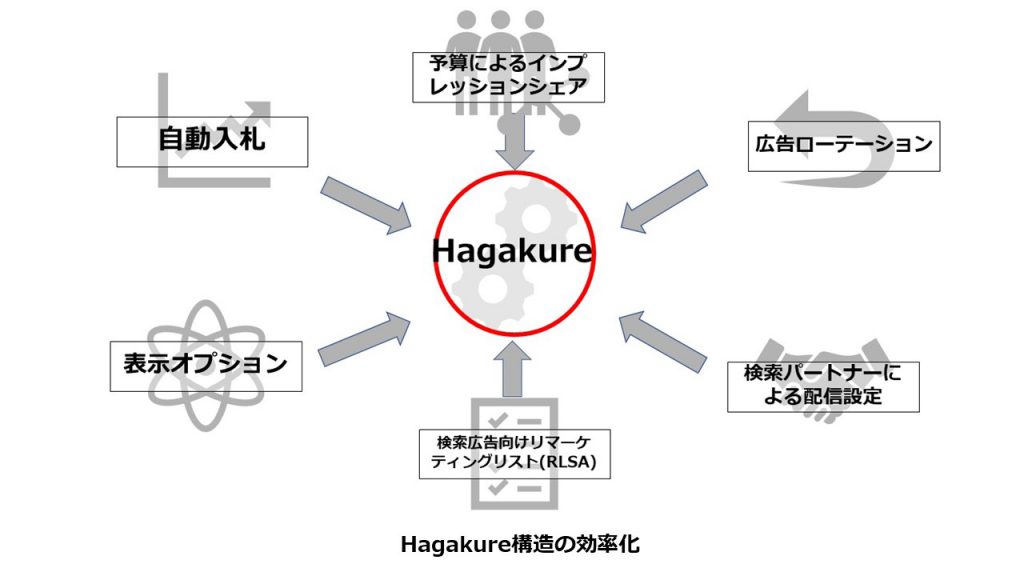

GORINは、

データを集積しやすくなったHagakure構造のアカウントの

ポテンシャルを引き出す設定、指標をまとめたものです。

具体的には以下のような項目が紹介されています。

- 予算によるインプレッションシェアの損失率を削減

- 広告のローテーションを「最適化」に変更

- 自動入札機能の活用

- 広告表示オプションの設定

- 検索広告向けリマーケティングリスト(RLSA)の活用

- 検索パートナーへの広告配信設定

これらを実施することで、

適切なユーザーに対して機会損失なく広告が配信でき、

CV数を伸ばしCPAを抑える事が可能となりました。

2-3. 3Aの役割

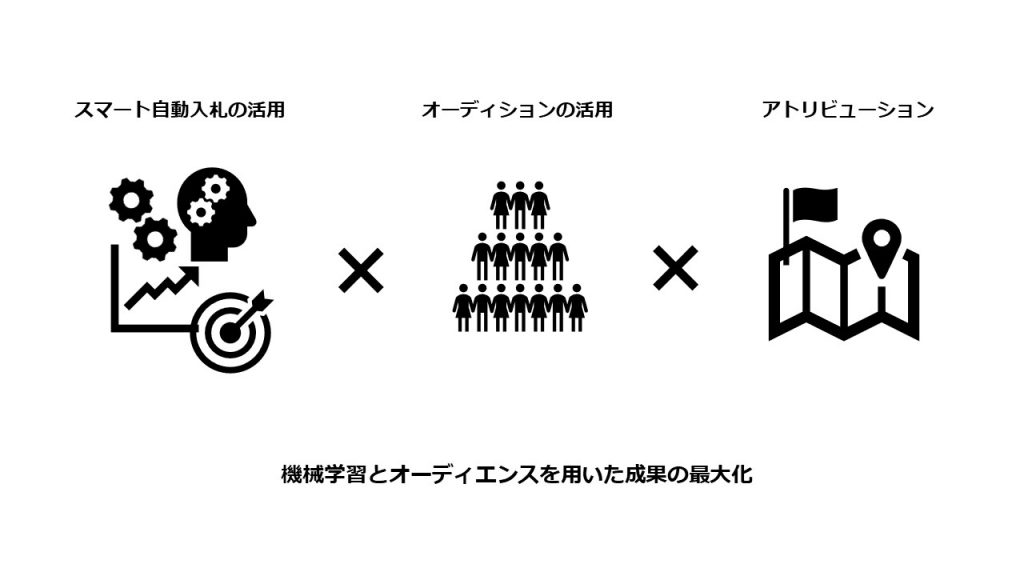

2018年、インターネット広告における技術が更に発展し、

機械学習機能を最大限に活用するためのフレームワークとして

「3A(3つのA)」を発表しました。

3つのAとは、

- Audience(新たなオーディエンスの活用)

- Automation(自動化の導入)

- Attribution(アトリビューションモデルの採用)

を指します。

Hagakureでは、

最適化が図りやすいアカウントの構築,

GORINでは集積データのターゲティングや検証への活用を行いました。

そして、

3Aでは自動入札を活用するとともに、

間接的なコンバージョンも評価対象とすることで

コンバージョンの最大化を目指しています。

そういった意味では今回のMUGENに近い形であると言えます。

3. MUGENの概要

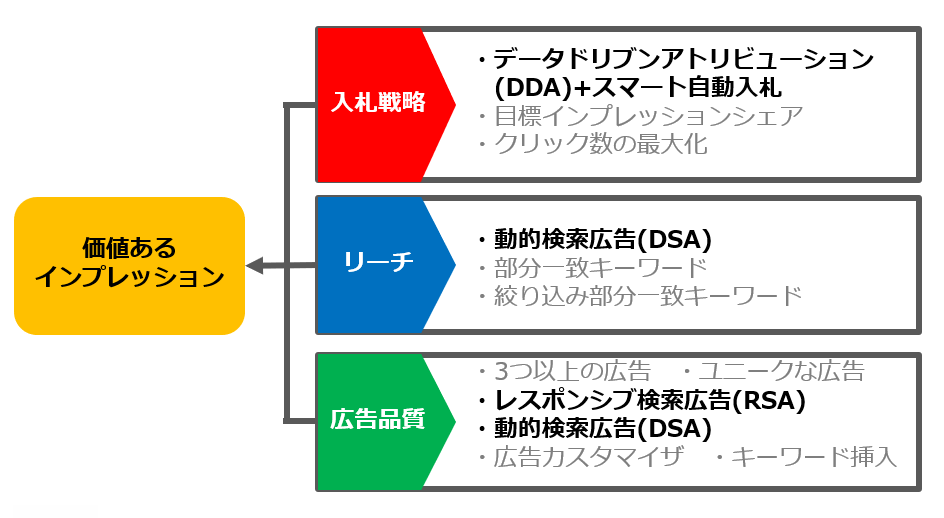

そして、

「価値あるインプレッションの拡大」を実現する

MUGENの概要は以下となります。

入札戦略・リーチ・広告品質

の3つを改善することで価値あるインプレッションを発掘し、

拡大していくのがMUGENの大筋となります。

特にインパクトの大きい施策として挙げられているのは図中太字の3点です。

- データドリブンアトリビューション (DDA)+スマート自動入札

- 動的検索広告(DSA)

- レスポンシブ検索広告(RSA)

アトリビューションや自動入札の活用は3Aを踏襲しており、

ここまで網羅して運用しているアカウントであれば、

新たに対応すべきは動的検索広告、レスポンシブ検索広告の2点です。

3-1. 動的検索広告(DSA)

動的検索広告とは、

キーワードではなくウェブサイトを登録することで、

検索クエリに関連性の高いページを自動で選択し、

広告見出しもページのタイトルなどから抽出して広告を表示できるという機能です。

動的検索広告自体は以前からある機能ですが、

設定の追加によって、ページとクエリのマッチング精度が向上したため、

今回重要事項とされています。

効果改善のために推奨されている設定は以下の通りです。

除外設定やサイト改修までを駆使して、

有効なリーチを増やしましょう。

- 配信クエリの除外:

検索クエリに対する除外キーワードの設定 - コンテンツの除外:

除外URLの設定 - タイトルの限定的なコントロール:

タイトルに対する除外キーワードの設定(ex. 「検索結果」、「在庫なし」) - 対象URLのサイト内のタイトルを修正:

DSAの動的タイトルとして表示されても問題ないようにページタイトルを修正

3-2. レスポンシブ検索広告(RSA)

レスポンシブ検索広告は、

2018年の終盤にベータ版が開始され、

2019年に入り正式版がリリースした新機能です。

今までの拡張テキスト広告より多くの見出しや説明文を登録することで、

多様化する検索クエリに対しても内容が合致した(=品質の高い)広告を表示できます。

リーチを拡大するために非常に便利ではありますが、

組み合わせごとのパフォーマンスは表示回数以外確認することが出来ず、

配信結果が不透明というデメリットもあります。

故に、

Googleは1広告グループにつき

「拡張テキスト広告2本+レスポンシブ検索広告1本」を並行して配信する事を

推奨しています。

4. MUGENを導入すべきアカウントの条件

私たち広告代理店は、

Google広告やYahooプロモーション広告などの新機能や、

アップデート内容を促進する立場にあります。

しかし、

最も重要なミッションは

クライアント様の広告キャンペーンを成功させ、そのビジネスを拡大させることです。

もちろんMUGENがアカウントの成長させるものである前提は理解しつつ、

すぐに導入すべきか、

一旦様子を見た方が良いのかを判断することは重要になります。

以下に判断を各アカウントで出来るようMUGEN導入の条件をまとめました。

4-1. Hagakure~3Aを導入済みであること

前提となる「Hagakure→GORIN→3A」の流れを組んだアカウント構成にすることで

初めてMUGENが有効施策となります。

キャンペーンごとのデータが細分化されていたり、

オーディエンスの設定が少なかったりするアカウント構成では、

機械学習の効率が下がりCPAが高騰する可能性が高いです。

4-2. 刈り取りのみならず潜在層へのアプローチ戦略があること

結論から言うと、

現状目標CPAをクリアしていないアカウントにMUGENの導入はおすすめできません。

HagakureやGORINの施策を再確認すべきと考えます。

また、

真逆のことを言うようですが、リスティング広告に取り組む企業は

マーケティングチーム内のみならず全社的に

「CPA絶対主義」を捨てなければいけません。

もちろん、

売上に対して明らかに採算が取れていない

キャンペーンは停止して然るべきです。

一方で、

広告費以上の利益を生んでいるキャンペーンであれば、更にCPAを下げるよりも、

費用対効果を下げずに広告施策を拡大することに

注力した方が事業の売上に貢献できます。

そして、

CV数の最大化にマーケティングの舵を切った時、検索広告における

需要顕在層、購入検討層が検索するキーワードの

ボリュームに限界がある事に気付きます。

そこで、

潜在需要のある層に向けた認知、想起施策を行うことによって

「価値あるインプレッション」の定義が広がります。

これによりMUGENの各施策のパフォーマンスが向上しやすくなるのです。

したがって、

①Googleがこれまで提唱してきたフレームワークを実践

②過度に高い目標CPAを設定していない

③目標をクリアしている

以上の条件を満たしていればMUGENを導入すべきと言えます。

5. まとめ

今回は、

Googleが推奨する「MUGEN」について解説しました。

繰り返しになりますが、MUGENを実施するにあたって

過去のフレームワークであるHagakure、GORIN、3Aの理解と実践が必須となります。

もし、

アカウント構成でお悩みであれば、気軽にご相談ください!

年々複雑になるインターネット広告領域ですが、

なるべく分かりやすく情報を共有できるメディアを目指しています。

引き続きWEBマーケティングの最新情報をチェックしたい方は

Twitterのフォロー、Facebookのいいね!をお願いします。

無料E-Bookダウンロード

無料E-Bookダウンロード 無料マーケティング診断

無料マーケティング診断 お問い合わせ

お問い合わせ