Web広告のレポートを見ていて

「同じユーザーにばかり配信されているのでは?」と不安になることはありませんか?

そこで重要となるのが、

1人のユーザーに何回広告が表示されたかを表す「フリークエンシー」という指標です。

本記事では、

フリークエンシーについて広告運用者が知っておくべき知識を網羅的に解説します。

1. フリークエンシーとは?

フリークエンシーとは、

特定の期間で同じユーザーに広告が表示された回数(頻度)を示す指標です。

特にディスプレイ広告・SNS広告・動画広告など、

繰り返し配信されやすい媒体で重視されます。

Webサイトを見ていて、

ページを移動しても同じ広告が繰り返し表示された経験はありませんか?

その

「1人のユーザーに対して広告が表示された平均回数」がフリークエンシーです。

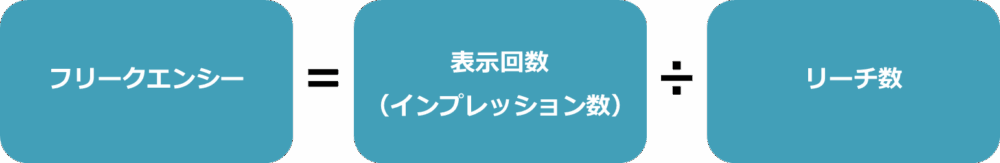

以下の計算式で求めることができます。

例えば、

あるキャンペーンで1,000回広告が表示され、200人が広告を見た場合(リーチ数)の

フリークエンシーを計算してみましょう。

この計算により、1人あたり平均5回広告が表示されたことになります。

2. フリークエンシーの仕組み

フリークエンシーは、

主にブラウザのCookieを使ってカウントされます。

そのため、次のような特徴があります。

- 同じ人でも、スマホとPCでは別々のユーザーとして数えられる

- 家族で共有するタブレットでは、誰が使っても同じユーザーとして数えられる

また、

広告の配信ツールでは

「1人のユーザーに何回まで広告を表示するか」を制限する「フリークエンシーキャップ」

を設定できます。

広告を出しすぎるとユーザーに飽きられ、

逆に少なすぎると認知が十分に広がりません。

そのため、

適切な回数にコントロールすることが広告効果を高めるポイントです。

3. フリークエンシーと関連指標の違い

フリークエンシーは広告配信でよく使われる基本指標ですが、

混同されやすいものに「リーチ」と「リーセンシー」があります。

ここで違いをしっかり理解しておきましょう。

■ リーチ(Reach)

リーチとは、

広告を一度でも見たユニークユーザーの人数を表す指標です。

例えば、

あるキャンペーンで200人が広告を目にした場合、そのリーチは200となります。

つまり、

広告がどれだけの人に届いたかを測るためのものです。

■ リーセンシー(Recency)

リーセンシーとは、

ユーザーが最後に広告を見てからどのくらい時間が経過したかを示す指標です。

例えば、

「広告を見てから2日後に商品を購入した」といった形で、

広告接触からコンバージョンまでのタイミングを分析するのに使われます。

このように、

フリークエンシーは「同じ人に何回届いたか」、

リーチは「どれだけ多くの人に届いたか」、

リーセンシーは「最後に接触してからどれくらい時間が経ったか」

を示しており、それぞれ異なる役割を持っています。

3つの指標を組み合わせて活用することで、

広告の広がりや繰り返しの効果、

そして成果に至るまでの時間軸をより精密に把握できるようになります。

4. フリークエンシーの決め方

4-1. 目的別に適切な回数を考える

フリークエンシーは

「フリークエンシーキャップ」という機能でコントロールできますが、

何回に設定すべきかは広告の目的によって異なります。

■ 認知目的の場合

自社の商品やサービスをまだあまり知られていない段階では、

フリークエンシーをやや多めに設定するのが効果的です。

広告は表示されても必ずしも目に留まるとは限らないため、

ある程度の繰り返し接触が必要です。

回数を増やすことで認知が広がり、記憶に残りやすくなります。

ただし、

過度に繰り返すと「しつこい」と感じられ、

ブランドイメージを損なうリスクがあるため注意が必要です。

■ コンバージョン目的の場合

すでにある程度の認知度がある商品やブランドでコンバージョンを狙う場合は、

フリークエンシーを低めに設定する方が適切です。

認知度が高い状態で同じ広告を何度も見せると、

ネガティブな印象を与えやすく、広告疲れによって成果が下がる可能性があります。

4-2. 回数を決める時の注意点

広告を複数の媒体で配信している場合は、

媒体単体だけでなく全体での接触回数を意識することが重要です。

例えば、

フリークエンシーキャップを

Google広告で「1日3回」、Yahoo!広告で「1日3回」、Meta広告で「1日2回」に設定しても、

同じユーザーが全ての媒体を利用していれば、「1日8回」広告を目にすることになります。

こういったケースを踏まえて回数を考慮したり、

媒体ごとにクリエイティブを変えたりするなど、

ユーザーに飽きられない工夫を取り入れることが効果的です。

このように、

フリークエンシーの適正回数は状況によって変わるため、

「何回が正解」という絶対的な基準値は存在しません。

そのため、

まずは仮説を立てて設定し、配信結果を見ながら必ずテストを行うことが重要です。

Web広告では詳細なデータをリアルタイムで取得できるため、

フリークエンシーごとのコンバージョン数やコンバージョン単価(CPA)を確認し、

どの回数で成果が最大化するのかを検証してください。

媒体ごとの具体的な確認方法については、以下より解説します。

5. 広告媒体別のフリークエンシーの確認方法

フリークエンシーの数値は、

各広告媒体の管理画面から確認できます。

ここでは代表的な広告媒体を取り上げ、

それぞれキャンペーンにおける確認方法を解説していきます。

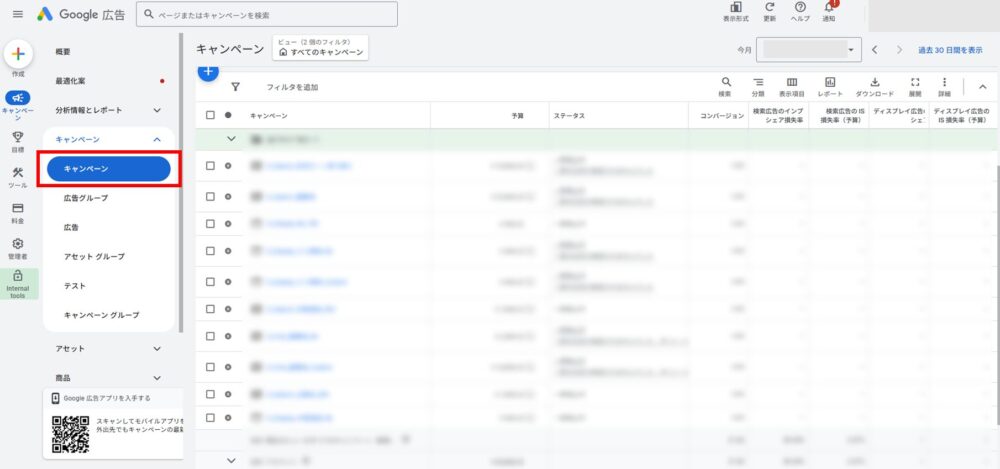

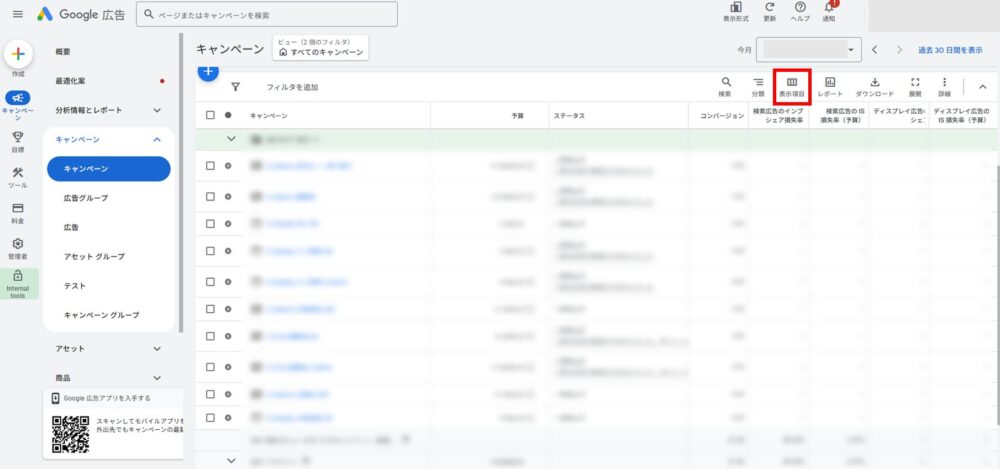

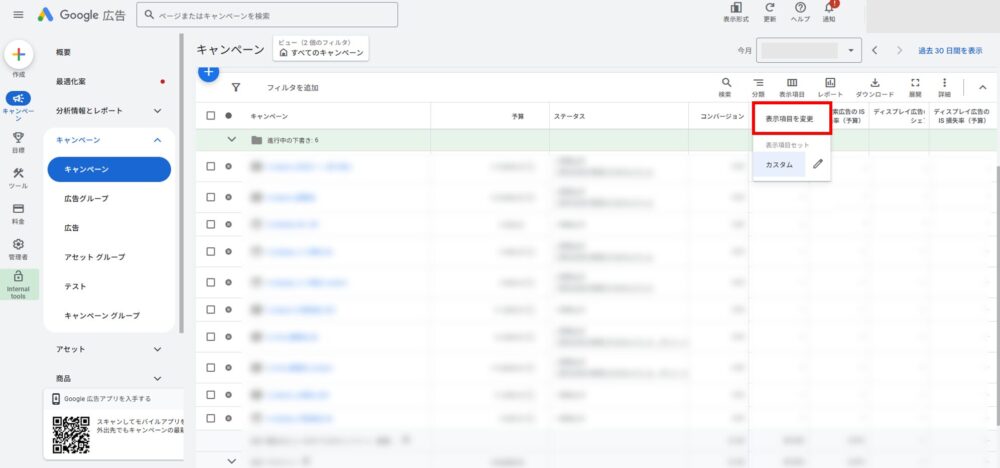

5-1. Google広告での確認方法

Google広告では、

キャンペーン画面からフリークエンシーを確認できます。

① 管理画面で「キャンペーン」を開く ②「表示項目」ボタンをクリック

②「表示項目」ボタンをクリック ③「表示項目を変更」をクリック

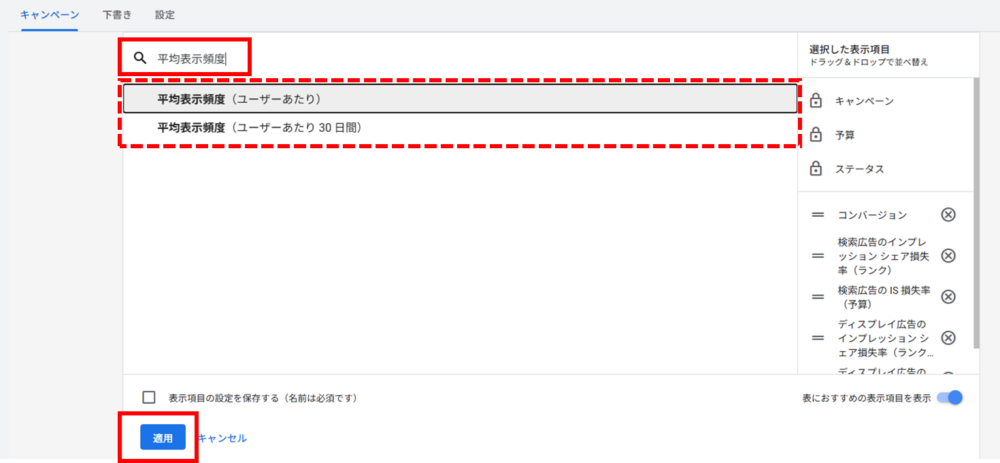

③「表示項目を変更」をクリック ④「平均表示頻度」を検索

④「平均表示頻度」を検索

⑤「平均表示頻度(ユーザーあたり)」

「平均表示頻度(ユーザーあたり 30 日間)」を選択

⑥「適用」をクリックして完了です。 これにより、

これにより、

キャンペーン一覧にフリークエンシーの列が追加され、

各キャンペーンの数値を一目で確認できるようになります。

なお、

それぞれの指標の意味は以下の通りです。

| 指標 | 説明 |

| 平均表示頻度 (ユーザーあたり) |

指定した期間内に、1人のユーザーが広告を見た平均回数。 |

| 平均表示頻度 (ユーザーあたり 30 日間) |

指定した日を基準に、 過去30日間で1人のユーザーが広告を見た平均回数。 |

※[5-1. Google広告での確認方法]の 画像引用(出典:Google広告管理画面)

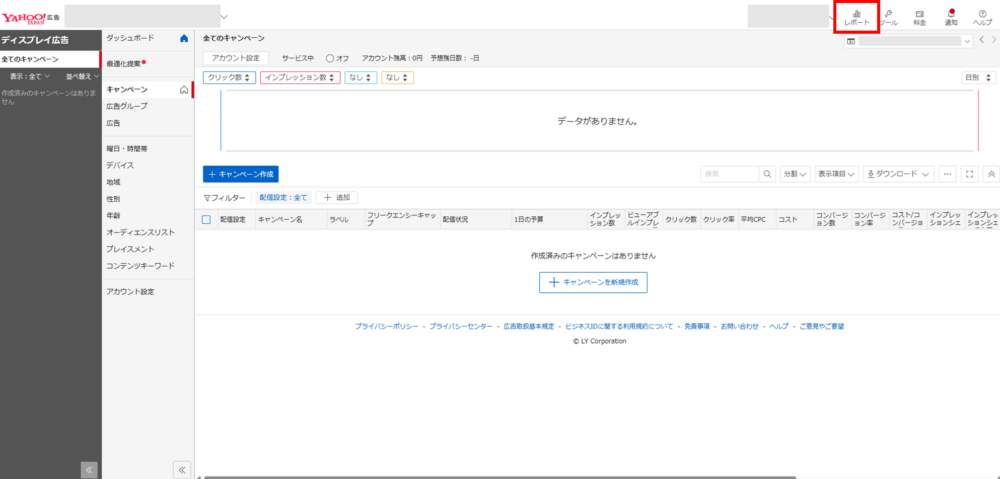

5-2. Yahoo!ディスプレイ広告での確認方法

Yahoo!ディスプレイ広告では、

レポート機能を使用してフリークエンシーを確認します。

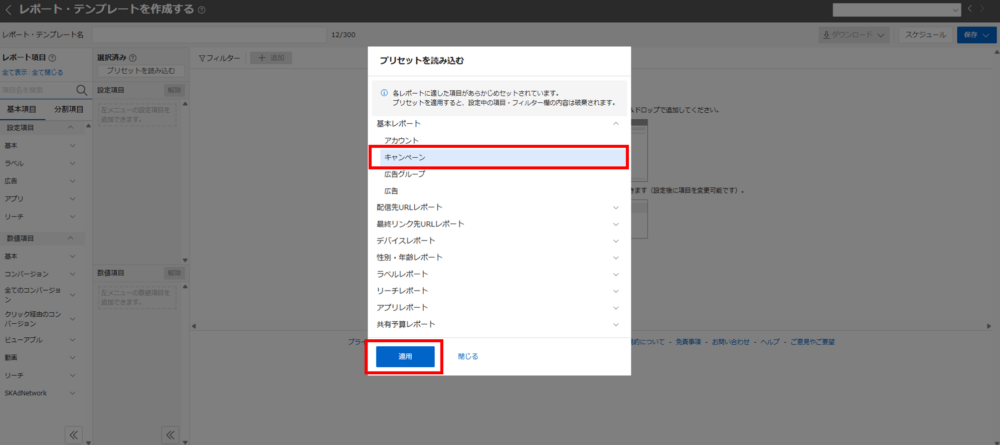

① 管理画面右上の「レポート」をクリック ②「+レポート・テンプレート作成」をクリック

②「+レポート・テンプレート作成」をクリック ③「キャンペーン」を選択

③「キャンペーン」を選択

④「適用」をクリック ⑤「平均接触回数」を検索

⑤「平均接触回数」を検索

⑥「平均接触回数(ビューアブルインプレッション)」

「平均接触回数(メジャードインプレッション)」の「+」をクリック ⑦「ダウンロード」をクリックして完了

⑦「ダウンロード」をクリックして完了 ダウンロードしたレポートからフリークエンシーの数値を確認できます。

ダウンロードしたレポートからフリークエンシーの数値を確認できます。

なお、

それぞれの指標の意味は以下の通りです。

| 指標 | 説明 |

| 平均接触回数 | ユニークユーザー単位で発生した ビューアブルインプレッションの平均回数。 |

| 平均接触回数 | ユニークユーザー単位で発生した メジャードインプレッションの平均回数。 |

- ビューアブルインプレッション:

インターネットユーザーの視認領域に広告が表示された際のインプレッションを指す。 - メジャードインプレッション:

ビューアブルインプレッションの測定が可能なインプレッションを指す。

※[5-2. Yahoo!ディスプレイ広告での確認方法]の画像引用(出典:Yahoo!ディスプレイ広告管理画面)

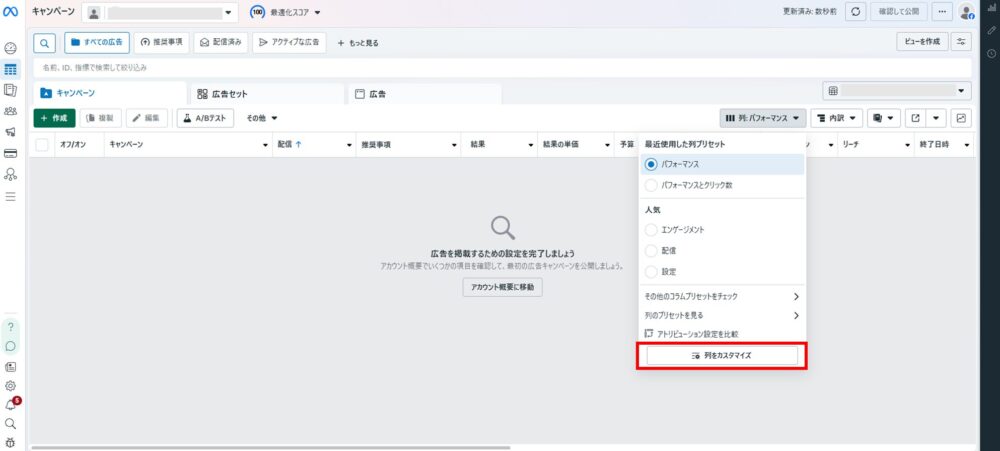

5-3. Meta広告での確認方法

Meta広告では、

キャンペーン画面からフリークエンシーを確認できます。

① 管理画面上の「列:(デフォルトはパフォーマンス)」をクリック ②「パフォーマンスとクリック数」をクリックして完了

②「パフォーマンスとクリック数」をクリックして完了

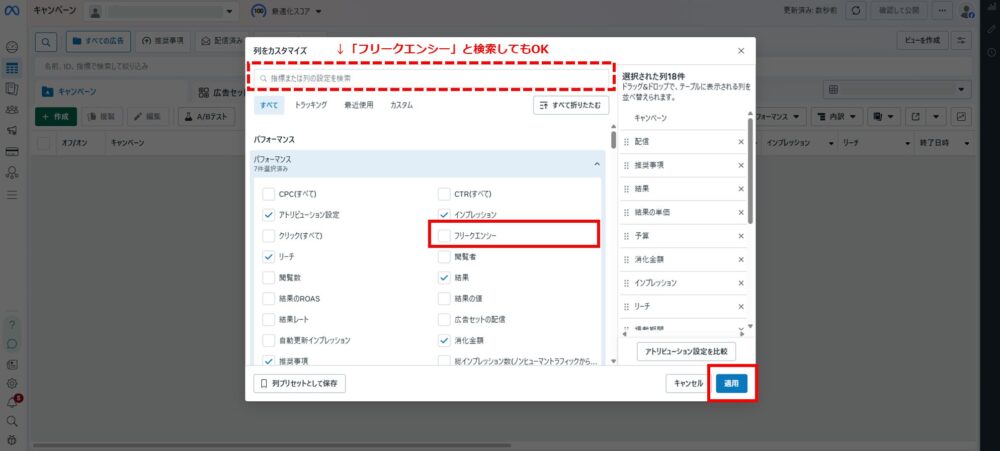

■ 現状の表示項目に追加したい場合

①「列をカスタマイズ」をクリック ②「パフォーマンス」内の「フリークエンシー」にチェック

②「パフォーマンス」内の「フリークエンシー」にチェック

③「適用」をクリックして完了

これにより、

これにより、

キャンペーン一覧にフリークエンシーの列が追加され、

各キャンペーンの数値を一目で確認できるようになります。

Meta広告では、

フリークエンシーの確認が特に重要です。

同じユーザーがFacebook、Instagram、Messengerなど複数のサービスを利用することで、

実際のフリークエンシーが想定より高くなるケースがよくあります。

※[5-3. Meta広告での確認方法]の画像引用(出典:Meta広告管理画面)

6. 注意すべきポイント

フリークエンシーが高くなりすぎると、

広告効果が下がるだけでなく、

ブランドイメージや広告費の効率にも影響を及ぼします。

ここでは、代表的なリスクとその対策をまとめて解説します。

6-1. 過度なフリークエンシーによるリスク

まずは、

フリークエンシーが高すぎた場合のリスクについてです。

- 広告疲れによるパフォーマンス低下

- ブランドイメージの悪化

- 広告コストの非効率化

- オーディエンス枯渇の加速

■ 広告疲れによるパフォーマンス低下

同じ広告を何度も見せられたユーザーは、徐々に反応しなくなります。

一般的にこれを、

「広告疲れ」と呼び、クリック率やコンバージョン率の低下を招きます。

■ ブランドイメージの悪化

過度な配信はユーザーに

「しつこい」「うっとうしい」といった悪印象を与えるリスクがあります。

特にSNSでは否定的な投稿につながりやすく、

長期的にはブランド毀損の原因となりかねません。

■ 広告コストの非効率化

広告疲れが進むと成果を得るためにより多くの予算が必要になり、

コンバージョン単価(CPA)が悪化しやすくなります。

結果として、

広告費を無駄に消費することになってしまいます。

■ オーディエンス枯渇の加速

同じターゲットに何度も広告を配信し続けると、

見込みユーザーの反応が徐々に鈍り、成果が出にくくなります。

さらに、

新規ユーザーへのリーチ機会も減少するため、

キャンペーン全体のスケール拡大が難しくなるリスクがあります。

6-2. フリークエンシーを適正に保つための対策

ここからは、

フリークエンシーが高くなりすぎるのを防ぎ、

広告効果を維持するための具体的な方法を紹介します。

- フリークエンシーキャップを設定する

- クリエイティブを定期的に入れ替える

- オーディエンスを広げる

■ フリークエンシーキャップを設定する

各媒体が提供しているフリークエンシーキャップ機能を活用し、

一定期間内で1人のユーザーが広告を目にする回数に上限を設けましょう。

回数の決め方は「4. フリークエンシーの決め方」をご覧ください。

■ クリエイティブを定期的に入れ替える

複数パターンの広告を用意し、

定期的にローテーションすることでユーザーの飽きを防げます。

最低でも3〜5種類のクリエイティブを準備し、

パフォーマンスを見ながら入れ替えていくのがおすすめです。

■ オーディエンスを広げる

ターゲットを絞りすぎると、

同じユーザーに広告が集中して配信されやすくなります。

特にリターゲティングのみで運用している場合は、

フリークエンシーが過度に高くなる傾向があります。

その場合は、

リターゲティングの訪問期間を広げるか、類似ターゲティングなどの活用や条件の緩和を行い、

新規ユーザーへのリーチを増やすことを検討しましょう。

6-3. 広告運用上のポイント

フリークエンシーの管理は「設定して終わり」ではありません。

継続的にモニタリングし、状況に応じて調整することが求められます。

チェックすべき主な指標を以下にまとめます。

- フリークエンシーの推移:

週次・月次で変化を確認し、異常な上昇がないかチェックする。 - 反応指標の変化:

クリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)が下がっていないかを確認する。 - 費用対効果:

コンバージョン単価(CPA)や広告費用対効果(ROAS)などの数値が悪化していないかを追跡する。 - ブランド認知の動向:

ブランドリフト調査などで、広告が認知や好意度にどう影響しているかを測定する。

特に新商品ローンチや季節性の強いキャンペーンでは、

フリークエンシーが急上昇しやすいため、日次でのモニタリングを検討することも重要です。

7. まとめ

フリークエンシーは、

効果的な広告運用に欠かせない重要な指標です。

まずは現在運用しているキャンペーンで、

フリークエンシーがどの程度になっているかを確認しましょう。

そのうえで、

目的に応じた適切な回数を考慮し、

必要であればフリークエンシーキャップの設定や

クリエイティブローテーションを検討してみてください。

継続的にモニタリングと改善を行うことで、

広告疲れやブランド毀損を防ぎつつ、

より効率的で成果の出る広告運用が可能になるでしょう。

※本記事の参考:LINEヤフー for business

※本記事は当社の広告運用の知見に基づくものであり、効果や成果を保証するものではありません。

無料E-Bookダウンロード

無料E-Bookダウンロード 無料マーケティング診断

無料マーケティング診断 お問い合わせ

お問い合わせ