2019年頃から、Googleはユーザーの購買行動が従来の

「カスタマージャーニー」型から「パルス型」へと移行しつつあるという、

新たな消費行動モデルを提唱しています。

「パルス型消費行動」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。

そして、

広告運用者としては、どのような点に留意すべきなのでしょうか。

本記事では、

「パルス型消費行動」の概要と、それに伴って予想される今後の広告トレンドについて

解説します。

1. パルス型消費行動とは

近年、購買手段としてのEC(電子商取引)の存在感は日々増しています。

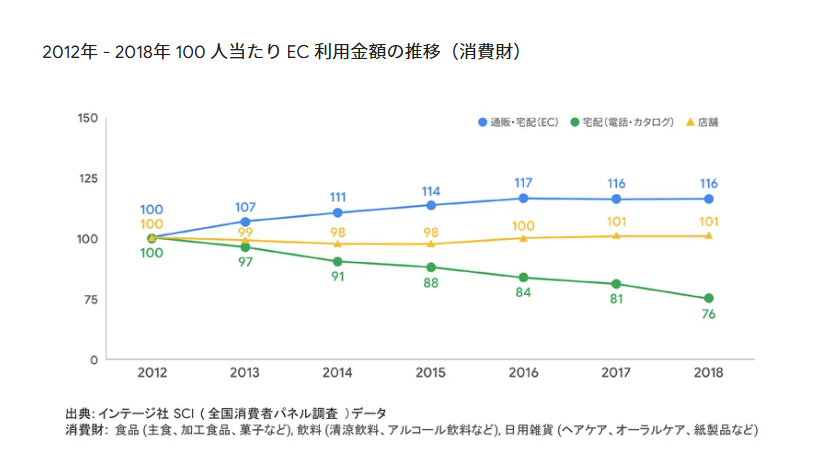

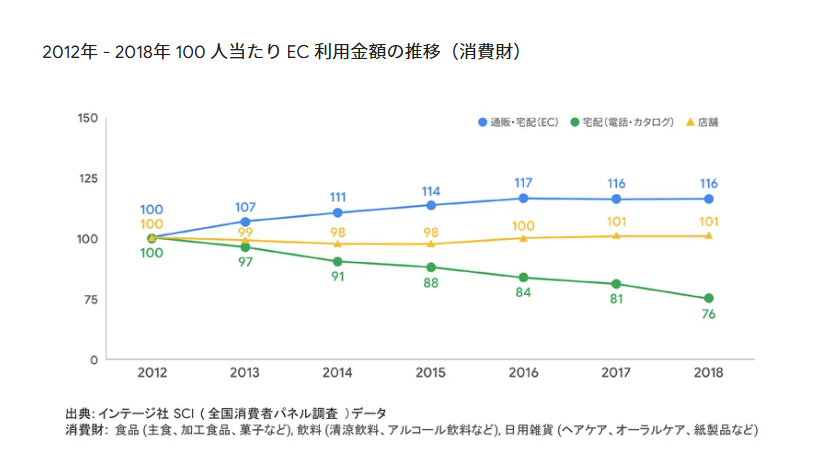

以下は、商品購入の3つのチャネルの消費金額の推移です。

■2012年 – 2018年 100 人当たり EC 利用金額の推移(消費財)

これを見ると、

電話やカタログによる宅配販売は減少傾向にあり、

ECの成長が顕著に見られます。

一方で、

店舗購入の消費金額は大きく変動していません。

このことから、

消費者は「店舗でも買い物はするが、手に取って確認する必要がない商品はECで購入する」

といった使い分けをしていると考えられます。

この流れに並行して、

「ブランド」の価値にもゆらぎが起こっています。

下の図を見ると、

各ジャンルのシェア上位ブランドが占める売上の比率が下がっているのです。

■TOP20 の SKU 金額シェア(100 人あたり)

物を購入する時の動機として、

「認知」「ブランド」の優先度が下がっていると読み取れます。

2. AIDMAはもう古い?瞬間的な購買行動

さらにGoogleの調査により、

現代の消費行動には以下の3つの顕著なトレンドがあることが明らかになりました。

- 購入の瞬間まで知らなかったブランドでも、抵抗なく選ばれている

- 店舗やECサイトを訪れる時点で、特定のブランドを決めていない

- 暇つぶし中にスマートフォンで偶然見かけた商品を、

その場で購入することに躊躇がない

こうした傾向から、

ユーザーは「欲しい」と感じた瞬間に、

時間や場所にとらわれず即座に購買行動に移るようになっています。

このような、

ある種“気まぐれ”とも言える瞬発的な消費スタイルを、

Googleは「パルス型消費行動」と名付けています。

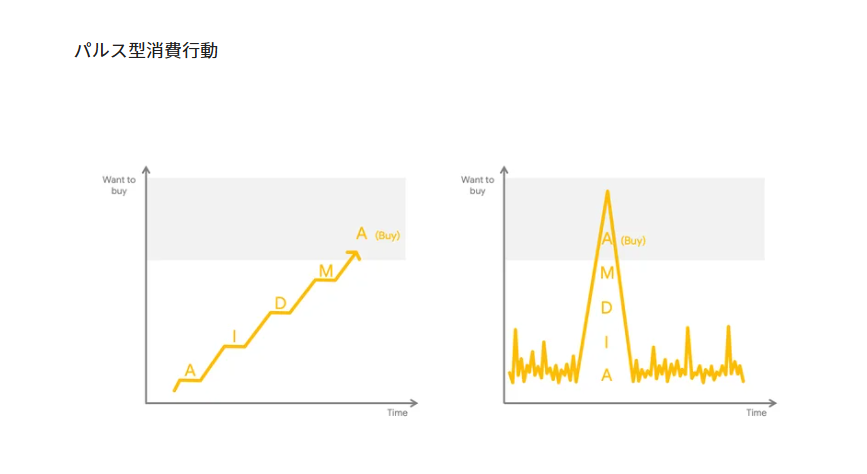

これまでの購買行動は、

下の図のように、AIDMAモデル(認知→関心→欲求→記憶→購入)のように、

段階を踏んで意思決定されると考えられてきました。

しかし、

現在はその流れとは異なる「瞬発的な購買」が増加しています。

■パルス型消費行動

※画像引用:(出典:買いたくなるを引き出すために – パルス消費を捉えるヒント (2))

※画像引用:(出典:買いたくなるを引き出すために – パルス消費を捉えるヒント (2))購買の意思決定はこれまでになく潜在的かつ急速に行われていきます。

パルス型消費行動の背景には、

スマートフォンでいつでもどこでも情報収集ができたり、

少しの暇があれば検索、SNS、アプリ、YouTubeなどの動画サイトで、

気になっている事柄を調べる習慣が広く浸透しているという現象が背景にあります。

この情報収集の過程で購買意欲が刺激され、

ユーザー自身も予期せぬ購買行動を起こすようになるのです。

この思いがけないアクションを起こす要素とは、何なのでしょうか。

調査をしても、

「なんとなく」「ピンときた」

といった回答が多かったようです。

この「直感」を解き明かすべく、これを6要素に分解したものが、

「直感センサー」です。

2. パルス型消費行動を構成する6つの「直感センサー」

ユーザーが購入を決断するときに働く、

6つの直感センサーとは、以下のとおりです。

- セーフティ

- フォー・ミー

- コストセーブ

- フォロー

- アドベンチャー

- パワーセーブ

■6つの直観センサー

※画像引用(出典:消費者が「ピンとくる」6 つの直感センサー:買いたくなるを引き出すために:パルス消費を捉えるヒント(3))

※画像引用(出典:消費者が「ピンとくる」6 つの直感センサー:買いたくなるを引き出すために:パルス消費を捉えるヒント(3))

各項目を説明します。

3-1. セーフティ

「より安心安全なもの」

世間的な認知度が高い商品でも、

発送業者が全く知らない会社もしくは個人だと不安になるように、

安心できる購入環境を求めている。

3-2. フォー・ミー

「より自分にぴったりだと思うもの」

趣味趣向は人それぞれですが、

ECの発達によって趣向に合ったものが時間場所問わず手に入りやすくなりました。

誰にでも当てはまるメッセージよりも、パーソナライズされた情報に反応しがちです。

3-3. コストセーブ

「お得なもの」

ECの利用によって価格の比較がとても容易になりました。

「価格.com」など、最安値をかんたんに調べることができます。

だからこそ、オンラインで購入を決めるときは値段が安いかを当然気にするでしょう。

3-4. フォロー

「売れているもの」や、「第三者が推奨するもの」

皆さんも、

「クチコミ」を見てどの商品を決めるか判断することがあると思いますが、

これも直感センサーの一種と言えます。

広告主側のアピールポイントだけを見ても、

実際にその商品を使って自分が満足できるかは分かりません。

そこで、

“開拓者”の意見を尊重して購買するケースは多いでしょう。

3-5. アドベンチャー

「知らなかったもの」や「興味をそそるもの」

新商品が出ると試したくなる!という気持ちと同じで、

購入のきっかけのひとつに“冒険心”があります。

購入頻度の高い消費財でも、

リピートせず新しい製品をどんどん試す人も一定数います。

ちなみに筆者もそういうタイプです。

3-6. パワーセーブ

「買い物の労力を減らせること」

このセール品欲しいけど、

お店に行って売り切れだったら無駄足だな……なんてシチュエーション、

あると思います。

買い物に限らずですが、

余計な労力をかけたくないという気持ちが購入判断に関わります。

このように、

パルス型消費行動のもとでは6つの直感センサーが働いていることが分かりました。

この6つのセンサーのうち、どれが強く反応するかは、

ユーザーの性格やその時の状況、購入する商材のジャンルによっても変化する部分です。

3-7.「調べて買う」から「ピンときて買う」へ

「知って、調べて、買う ( Aware – Reserach – Action )」

のが今までの購入までの形でしたが、パルス型消費行動によって変化しています。

■これまでのインターネット消費行動

今は、インターネット上で

今は、インターネット上で

「探索、ピンとくる (センサーに反応)、買う」という形が出来上がりつつあります。

■これからのインターネット消費行動

今回のGoogleのレポートは消費財に特化したものでしたが、

今回のGoogleのレポートは消費財に特化したものでしたが、

商材に限らずこの傾向は進んでいくでしょう。

消費者行動のトレンドを抑えておくことが重要です。

4.インターネット広告へどのように応用していくべきか

インターネット上の消費行動が変わるとき、

広告のあり方もそれに合わせていかなければなりません。

運用型広告についてはどのような変化が現れるのでしょうか。

「検索広告=刈り取り」なのか

先述の通り、

ユーザーはスキマ時間に検索エンジンやSNS、

動画サイトなどで漠然と情報収集をしていると説明しました。

モバイルや音声検索で「検索」という行為自体が手軽になり、

“なんとなく”の検索クエリが増えています。

当然これらの“なんとなく”のクエリに対しても検索広告を表示するべきですが、

検索広告に対するイメージは

「刈り取り施策」

「なんだかんだ一番CPA安い」

「CVを取れなきゃ意味ない」

といったものではないでしょうか。

Google広告で推奨されている「MUGEN」のアカウント構成の話と重複する部分がありますが、

需要が顕在化したクエリの総数に対して、

広告主の数やその広告予算が上回る勢いで増えているため、

それらのキーワードでCPAを長期に渡り改善し続けるのは難しくなっています。

そこで、

先ほどの多様な“なんとなく”の検索クエリに広告を表示できれば、

需要が顕在化したキーワードよりも低いCPCで

ランディングページへ訪れるユーザーを増やすことができます。

ただそれらは予測できないようなキーワードが多いため、

部分一致の拡張機能を活用することがより重要になっていくでしょう。

つまり、

検索広告は「刈り取り」のみならず、認知や検討への貢献度も加味した評価が必要

になります。

センサーが反応する“その時”に広告があるか

ユーザーは時に気まぐれに購入を決断します。

「刈り取り」と言われるファネルの最深部で虎視眈々と待っていたとしても、

一定数のユーザーがそこまで行き着かないうちに

競合他社の商品を購入してしまわないでしょうか。

ユーザー行動の変化からも、

ディスプレイ広告や動画広告、SNS広告の重要性は上がっているため、

“広く面を抑える”ことで「直感センサー」が反応する瞬間に商品を提案する

ことができるでしょう。

また、

ユーザーが反応する「直感センサー」の種類は、状況に応じて異なります。

よって、

広告のクリエイティブもそれに合わせて多様に作成し、検証する必要があります。

5.まとめ

今回は、

ユーザーの購買行動における新しい潮流「パルス型消費行動」について解説しました。

「良い広告」とは、

ユーザーの行動を深く理解し、それに寄り添ったものであるべきです。

一見気まぐれに見えるユーザーを「CVの確度が低い」と切り捨てるのではなく、

彼らの行動特性に合わせたアプローチを行えば、

CPC競争の激しい市場においても、他社より一歩先を行くチャンスが生まれます。

「長年付き合っている代理店は信頼できるが、最近CPAが上昇傾向にある」

「検索広告が集客の主軸となっており、そこから脱却したい」

こうしたお悩みをお持ちの方は、

ぜひ一度インフィニティエージェントへご相談ください。

運用型広告の現状を見直し、次の一手をご提案させていただきます。

無料E-Bookダウンロード

無料E-Bookダウンロード 無料マーケティング診断

無料マーケティング診断 お問い合わせ

お問い合わせ